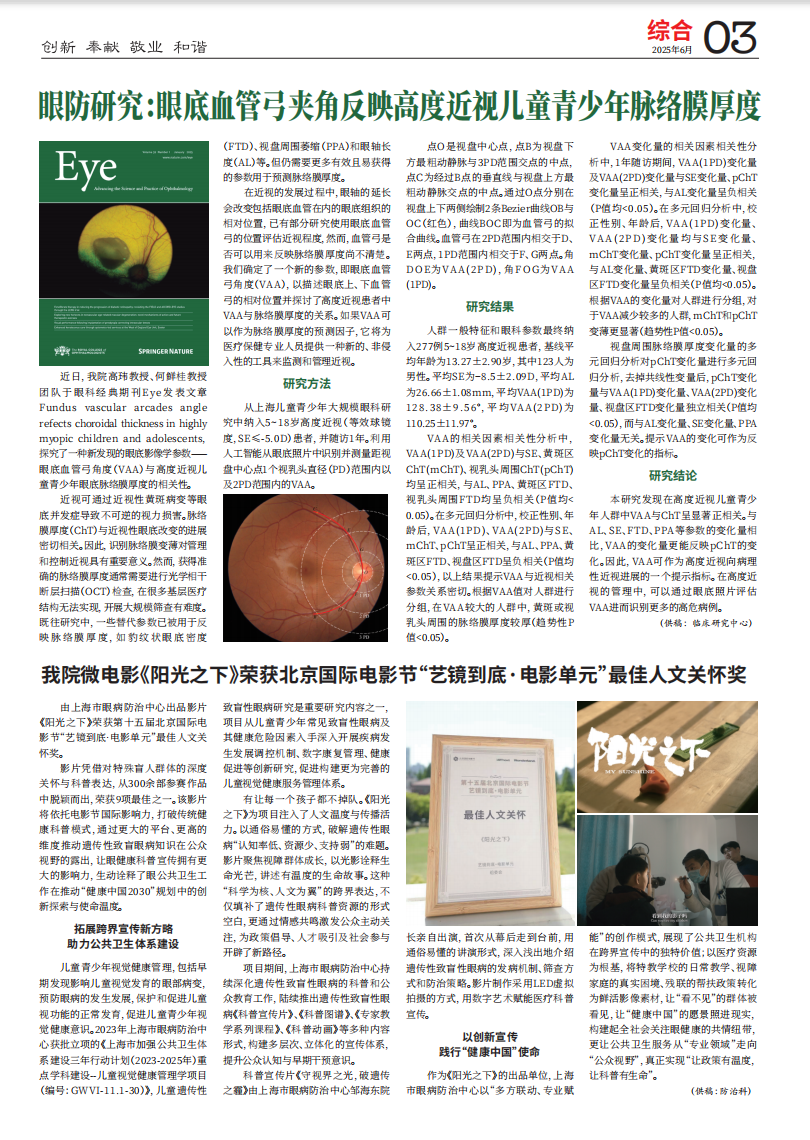

近日,我院高玮教授、何鲜桂教授团队于眼科经典期刊Eye发表文章Fundus vascular arcades angle refects choroidal thickness in highly myopic children and adolescents,探究了一种新发现的眼底影像学参数——眼底血管弓角度(VAA)与高度近视儿童青少年眼底脉络膜厚度的相关性。

近视可通过近视性黄斑病变等眼底并发症导致不可逆的视力损害。脉络膜厚度(ChT)与近视性眼底改变的进展密切相关。因此,识别脉络膜变薄对管理和控制近视具有重要意义。然而,获得准确的脉络膜厚度通常需要进行光学相干断层扫描(OCT)检查,在很多基层医疗结构无法实现,开展大规模筛查有难度。既往研究中,一些替代参数已被用于反映脉络膜厚度,如豹纹状眼底密度(FTD)、视盘周围萎缩(PPA)和眼轴长度(AL)等。但仍需要更多有效且易获得的参数用于预测脉络膜厚度。

在近视的发展过程中,眼轴的延长会改变包括眼底血管在内的眼底组织的相对位置,已有部分研究使用眼底血管弓的位置评估近视程度,然而,血管弓是否可以用来反映脉络膜厚度尚不清楚。我们确定了一个新的参数,即眼底血管弓角度(VAA),以描述眼底上、下血管弓的相对位置并探讨了高度近视患者中VAA与脉络膜厚度的关系。如果VAA可以作为脉络膜厚度的预测因子,它将为医疗保健专业人员提供一种新的、非侵入性的工具来监测和管理近视。

研究方法

从上海儿童青少年大规模眼科研究中纳入5~18岁高度近视(等效球镜度,SE≤-5.0D)患者,并随访1年。利用人工智能从眼底照片中识别并测量距视盘中心点1个视乳头直径(PD)范围内以及2PD范围内的VAA。

点O是视盘中心点,点B为视盘下方最粗动静脉与3PD范围交点的中点,点C为经过B点的垂直线与视盘上方最粗动静脉交点的中点。通过O点分别在视盘上下两侧绘制2条Bezier曲线OB与OC(红色),曲线BOC即为血管弓的拟合曲线。血管弓在2PD范围内相交于D、E两点,1PD范围内相交于F、G两点。角DOE为VAA(2PD),角FOG为VAA (1PD)。

研究结果

人群一般特征和眼科参数最终纳入277例5~18岁高度近视患者,基线平均年龄为13.27±2.90岁,其中123人为男性。平均SE为−8.5±2.09D,平均AL为26.66±1.08mm,平均VAA(1PD)为128.38±9.56°,平均VAA(2PD)为110.25±11.97°。

VAA的相关因素相关性分析中,VAA(1PD)及VAA(2PD)与SE、黄斑区ChT(mChT)、视乳头周围ChT(pChT)均呈正相关,与AL、PPA、黄斑区FTD、视乳头周围FTD均呈负相关(P值均< 0.05)。在多元回归分析中,校正性别、年龄后,VAA(1PD)、VAA(2PD)与SE、mChT、pChT呈正相关,与AL、PPA、黄斑区FTD、视盘区FTD呈负相关(P值均<0.05),以上结果提示VAA与近视相关参数关系密切。根据VAA值对人群进行分组,在VAA较大的人群中,黄斑或视乳头周围的脉络膜厚度较厚(趋势性P值<0.05)。

VAA变化量的相关因素相关性分析中,1年随访期间,VAA(1PD)变化量及VAA(2PD)变化量与SE变化量、pChT变化量呈正相关,与AL变化量呈负相关(P值均<0.05)。在多元回归分析中,校正性别、年龄后,VAA(1PD)变化量、VAA(2PD)变化量均与SE变化量、mChT变化量、pChT变化量呈正相关,与AL变化量、黄斑区FTD变化量、视盘区FTD变化量呈负相关(P值均<0.05)。根据VAA的变化量对人群进行分组,对于VAA减少较多的人群,mChT和pChT变薄更显著(趋势性P值<0.05)。

视盘周围脉络膜厚度变化量的多元回归分析对pChT变化量进行多元回归分析,去掉共线性变量后,pChT变化量与VAA(1PD)变化量、VAA(2PD)变化量、视盘区FTD变化量独立相关(P值均<0.05),而与AL变化量、SE变化量、PPA变化量无关。提示VAA的变化可作为反映pChT变化的指标。

研究结论

本研究发现在高度近视儿童青少年人群中VAA与ChT呈显著正相关。与AL、SE、FTD、PPA等参数的变化量相比,VAA的变化量更能反映pChT的变化。因此,VAA可作为高度近视向病理性近视进展的一个提示指标。在高度近视的管理中,可以通过眼底照片评估VAA进而识别更多的高危病例。

(供稿:临床研究中心)